EL FUTURO ES HOY / OPINIÓN

Elecciones en EEUU y economía: lo que ni Biden ni Trump van a cambiar

Foto: KEVIN DIETSCH/POOL

Foto: KEVIN DIETSCH/POOLMURCIA. Muchas cosas han cambiado durante los cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca. Esos a los que los estadounidenses no se han decidido a ponerles fin de manera concluyente. Unas, de tan reiteradas, no parece necesario ni siquiera mencionarlas. Son las obviedades mil veces repetidas mientras quedan sin identificar las causas, todas ellas iniciadas mucho antes de 2016, que los han hecho posibles. De la decadencia del país como primera potencia al aumento persistente de la desigualdad, el racismo o la polarización social sin olvidar el desprestigio institucional.

Éste último es un problema cada día más grave. Su raíz se encuentra en una estructura representativa del Estado Federal inservible con la distribución de la población del actual melting pot estadounidense. No se insiste suficiente en ella. Ni siquiera ahora durante la elección presidencial que ha vuelto a poner de relieve el creciente desajuste entre población/electores y votos electorales. Baste recordar que en el poderoso Senado, los 40 millones de habitantes de la multirracial California tienen el mismo número de representantes (2) que Vermont o Wyoming con una población de poco más de medio millón, en su inmensa mayoría de raza blanca.

Hay, sin embargo, dimensiones relevantes en donde, a pesar de sus promesas electorales, primero, y sus contradictorios intentos después, los cambios durante los cuatro años pasados de autocrática presidencia Trump han sido inexistentes. O si se prefiere cosméticos. Y en donde las potenciales reformas de Biden serán, si es el ganador, de la misma intensidad. Sin duda, la más destacada es el de la economía, eje central del Make America Great Again. Recuérdense sus dos promesas principales. Por un lado, la relocalización en el país de al menos 50.000 empresas con buena parte de la producción diseminada por el resto mundo. Por otro, el fin del creciente déficit comercial. Un resultado de la deslealtad del resto del mundo, encabezado por China, respecto a Estados Unidos según tantas veces ha repetido Trump desde aquel populista y demagógico pero impactante discurso en Monessen en junio de 2016, probablemente escrito por Steve Banon.

Como era previsible, sin embargo, durante los últimos cuatro años ni ha habido retorno de la producción manufacturera ni ha habido creación de los miles de puestos de trabajo industriales prometidos. Su aumento ha estado en línea con los creados durante los años de Obama. Pero, al igual que en el resto de los países desarrollados, el sector manufacturero ha seguido perdiendo peso en el PIB y en el empleo total. Enésima demostración de que los intentos de volver al pasado, sea en Estados Unidos o en la Comunidad Valenciana, están condenados al fracaso. No solo. Son un despilfarro de los siempre escasos recursos públicos en beneficio de unos pocos.

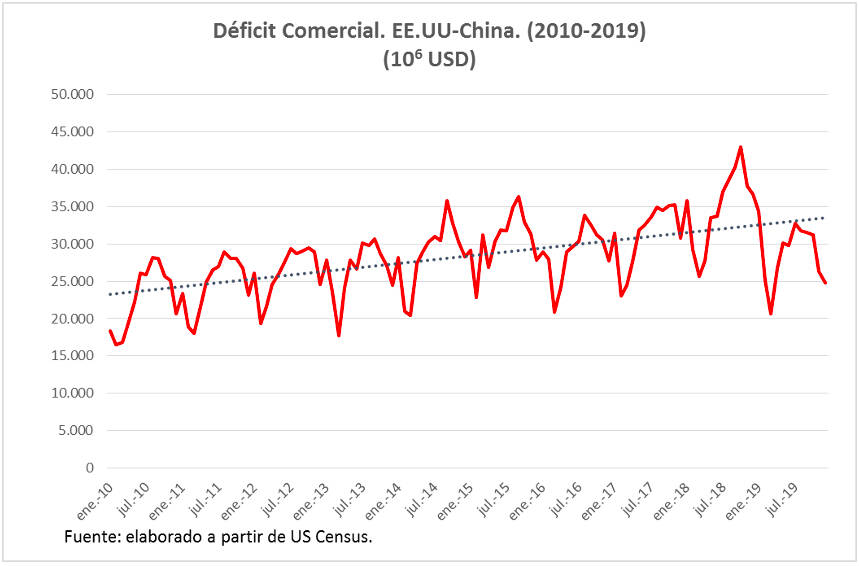

Dejo fuera en estas líneas el fracaso de la imposible relocalización prometida por Trump, con tantas similitudes con los vientos de la política industrial del MH Ximo Puig. En relación con el déficit comercial, el gráfico siguiente permite mostrar el universo que media entre sus promesas en 2016 y la realidad de 2020. A pesar del ruido, -¡y la incertidumbre!- generados por las amenazas, la denuncia de tratados o el establecimientos de nuevas tarifas, la tendencia creciente del desequilibrio entre compras y ventas al exterior de los Estados Unidos, iniciada mucho antes, no se ha modificado.

Y no se ha modificado porque es una de las consecuencias de la nueva estructura de la economía global producto de la combinación entre transformación tecnológica y desregulación derivada del triunfo de la revolución conservadora de Reagan y Thatcher. En ella, el comercio internacional queda articulado a través de las cadenas de suministros. Y en esa fabricación de los componentes de un producto en una multiplicidad de países, incluso muy alejados entre sí, la fase de fabricación se ha desplazado fuera de las economías desarrolladas. Un elemento más del traslado hacia Asia del centro de gravedad de la economía mundial en detrimento de Estados Unidos y Europa como demostró el economista Danny Quah, dentro del cual China es la primera potencia mundial.

Esta transformación ha dado lugar a unas ganancias en eficiencia espectaculares de las que nos beneficiamos todos. El que los españoles y, por tanto, los valencianos lo hagamos en menor medida que muchos otros, no valida generalizar nuestra situación y negar la realidad. Con sus fallos e insuficiencias –que son muchos y muy importantes- esa transformación es la que ha permitido un aumento del nivel de bienestar en el mundo en las cuatro últimas décadas, reduciendo la pobreza extrema en más de 1.100 millones de personas. Es también la causa principal de que la inflación, que durante decenios condicionó las políticas económicas y erosionó la capacidad adquisitiva de los asalariados (y pensionistas), sea cosa del pasado.

Este sistema de fabricación es mucho más eficiente que cualquiera anterior. Su importancia, también su potencia disruptiva, es comparable sino superior a la articulación de los mercados nacionales, dentro de las fronteras de cada Estado, asociados a la industrialización del siglo XIX. Un proceso que eliminó a la nube de mercados locales que, sin intercambios entre sí, provocaban no sólo un crecimiento insignificante sino también las periódicas crisis de subsistencias (y de mortalidad) que hasta entonces jalonan la historia de las diferentes sociedades.

Cuestión distinta es que la consolidación de la economía global sin ningún tipo de gobernanza supranacional haya reforzado el poder de las multinacionales y perjudicado a parte de los ciudadanos. De ahí el aumento de la desigualdad, espectacular en Estados Unidos y presente en el resto de occidente. Pero estos perjuicios se han producido en gran medida, porque sus gobiernos, con Obama a la cabeza antes que Trump, han venido demostrando una notable indolencia para poner límites a la capacidad de influencia de los gigantes corporativos a la hora de configurar el marco legal, en Estados Unidos y a nivel internacional, de acuerdo con sus intereses.

Lo contrario, hubiera exigido de esos gobernantes voluntad para articular una nueva arquitectura institucional de carácter supranacional. Y, con ella, aceptar cesiones de soberanía. Una cesión, a la vista está, que sigue siendo más que improbable en un contexto sin similitudes geopolíticas con el posterior a la II Guerra Mundial. Hoy los dirigentes que quieren no pueden y los que podrían, como Biden o Trump, no quieren auspiciar una nueva versión de Breton Woods, válida para la multipolaridad dominante en este inicio del Siglo XXI. Tendrían que explicarles a sus votantes que el país ya no es la primera potencia indiscutida como lo ha sido, al menos, en los últimos cien años. Algo que la inmensa mayoría de éstos se niegan a aceptar.

Parece, como poco, una utopía pensar que un político con la trayectoria, y la ausencia de carisma, de Joe Biden pueda, de ser presidente, encabezar esta revolución frente a la situación consolidada por Trump. Ni siquiera acabar con la permisividad hacia los comportamientos monopolistas de las grandes empresas y la globalización desregulada que las ha consolidado como los nuevos líderes mundiales. La urgencia de la agenda social interna, es mucho más relevante para una parte de los votantes estadounidenses, en especial los demócratas. Seguir pretendiendo ser lo que no son lo es para los restantes, que son casi tantos como los anteriores. Todo ello, al margen de la demostrada capacidad de influencia y persuasión de los lobbies defensores del status quo que tanto las beneficia.

Por tanto, se hace más que difícil imaginar una apuesta de la nueva administración, la encabece Trump o Biden, por modificar las líneas de actuación en el terreno internacional dominantes al menos desde George H. W. Bush. Y menos todavía en medio de una crisis económica como la provocada por la pandemia de la Covid19, que les inclina, tanto a uno como a otro, a seguir en la práctica, las palabras se las lleva el viento, la manida máxima conservadora de “en tiempos de desolación nunca hacer reforma”.

En un mundo en donde, como escribiera Isaac Singer para describir una situación mucho más tenebrosa que la de hoy, “todo se nos impone, incluso la esperanza”, no es arriesgado vaticinar que en las próximas semanas vamos a asistir a un diluvio de noticias acerca de cuánto va a cambiar en la política estadounidense y en las relaciones entre ese país con el resto del mundo. En su mayoría, entre nosotros, para peor si siguiera Trump y para mejor si es Biden el nuevo presidente. Es lo habitual, aunque en España la tendencia a la exageración en la opinión publicada viene experimentando una progresión geométrica en los últimos tiempos.

Quizá, sin embargo, como habitantes de un territorio como el valenciano que a cada paso se aleja más de las economías más avanzadas de Europa, para contribuir a doblegar esa tendencia debiéramos por una vez, dejar de engañarnos, ¡o de ser engañados que tanto da!, con cuentos de hadas. Aunque solo sea porque, en nuestra difícil situación económica, y como escribiera Leonard Cohen, “la realidad es una de las posibilidades que no nos podemos permitir ignorar”.