MURCIA. Dejando a un lado lo obvio, lo siguiente que peor estamos llevando durante el confinamiento, siendo francos, es el cierre de los bares. Esto no es ninguna frivolidad, y no hace falta entrar a advertir que las muertes, la incertidumbre y el desastre económico van primero, tal y como hemos terminado haciendo por aquello de los malentendidos. Sin estadísticas en la mano pero con la engañosa convicción que ofrece el departir con otros que piensan como tú, o al menos, muy parecido, se diría que la estampa de las persianas bajadas y las terrazas ausentes es uno de los ingredientes que más sabor están dando a la desolación de la cuarentena. No es de extrañar que de las minúsculas rebeliones que se dan estos días, algunas de las más frecuentes, además de las protagonizadas por el síndrome de abstinencia de la fe, sean las que se están produciendo en espacios para el esparcimiento líquido por el gaznate, como las acaecidas en esos bares que hemos visto en imágenes de la televisión en los que las cañas corren y la gente ríe mientras a nuestro lado de la pantalla, en la realidad cautiva de sofá y balcón, la congoja nos atenaza el vientre y la envidia nos hace fustigarnos con el tan manido y falto de sentido por qué ellos sí y yo no. La cosa se pone peor a medida que la temperatura nos avisa de que estamos agotando la primavera y que tras ella vendrá el verano, pero antes, su sensación térmica, la llamada salvaje de la calle. Camino del trabajo o de la farmacia, las aceras desnudas y las plazas recuperadas para nadie se atrofian sin las servilletas impermeables que no limpian caídas al ser llevadas por un soplo discreto de aire, las pieles de cacahuete frito con sal o las huellas de la bebida derramada y ya evaporada.

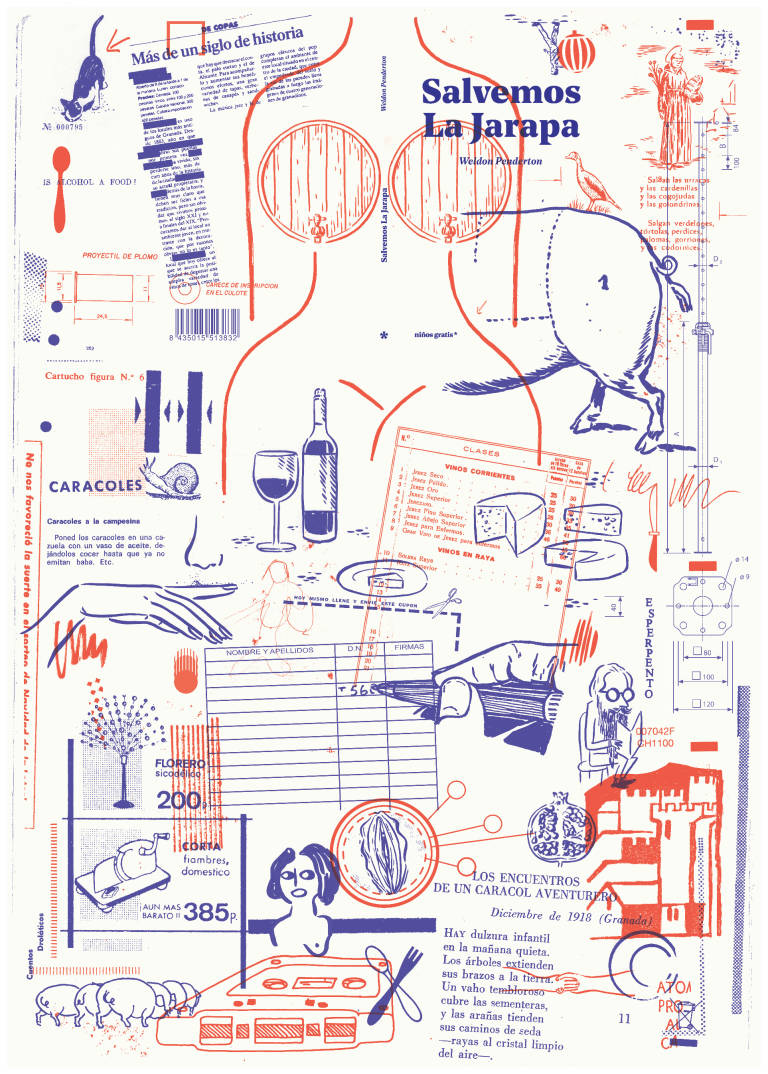

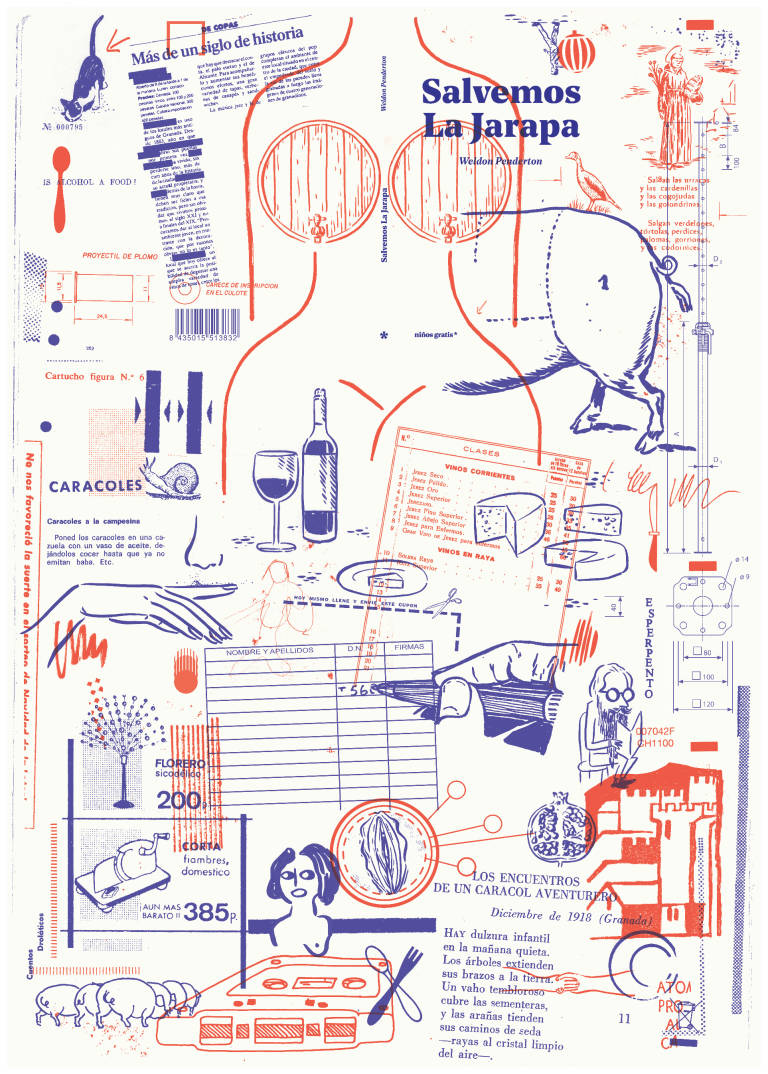

En los bares hemos practicado los preliminares de algunas de nuestras mejores relaciones fugaces de bienestar: gente que ha venido, por ejemplo, a una presentación de un libro, y que luego se ha manchado las suelas de tierra en el parque de Guillem de Castro dando a Corona. Ahora algo así es solo una quimera, o un recuerdo. Pero sí siguen existiendo los libros, e incluso se pueden recoger o adquirir con cita previa en las librerías. Por suerte los bares cierran en la literatura pero para dar pie a historias angostas con olor a madera y a cerveza reseca como esta Salvemos La Jarapa escrita por Weldon Penderton y publicada en niños gratis*, un sello que además de producir libros de bolsillo que caben en el bolsillo, edita como si conociesen de antemano que el mundo conocido efectivamente tocaba a su fin y hubiesen querido echar el resto en materia de edición. El derroche de calidad es tremendo: uno nunca se metería un libro de niños gratis* en el bolsillo del pantalón salvo que su vida ya no mereciese la pena y tampoco tuviese ya nada que perder. El diseño de los Hnos. Paadín, las sobrecubiertas desplegables y el resto de elementos que incluye este pequeño pack de porno para lectores no lo pagas cuando compras el libro. El caso es que todo ha sido engarzando de tal manera que cuando uno abre Salvemos La Jarapa tropieza y cae como una Alicia sedienta de vocerío e incomodidades sociales hasta la entrada de este bar, justo ante la mirada indiferente de sus propietarias, la Paca y la Trini. Una vez recuperada la vertical, lo siguiente es rozarse camino del baño, acceder a uno de ellos, sentarse un momento sobre la tapa y contemplar a través de los ojos ficcionarios y deliciosamente cínicos de Penderton ese universo paralelo en que el olor a urinario y las pintadas con permanente de estudiantes borrachos en el anverso de la puerta todavía son mandanga sensorial.

La Jarapa es un bar que capea la ruina con maneras de superviviente abocado indefectiblemente a morir en tremendo trastazo de las expectativas. Paca y Trini, que además viven sobre el local, son los restos vivientes de proyectos que se hicieron añicos contra el suelo de lo posible, desde relaciones de pareja indestructibles hasta empresas que nunca podrían fallar, y en ese sentido, claro que sí, todos somos un poco jarapas. Nuestras vidas se van derrengando y apuntalando, y los puntales pues adquieren las formas más variopintas: hay quien se apoya en el calzarse unas zapatillas a los cuarenta y ya no parar de correr, quien sujeta el amenazante techo de su día publicando en las redes sociales sin cesar, quien se entrega en cuerpo y alma a las criaturas sagradas que ha engendrado, y quien bebe como un cosaco. Algunos de los mejores puntales de los que disponemos tienen color de amigo al que sobre todo disfrutábamos en los bares. En bares como La Jarapa, porque la Jarapa no es solo una estética, es un concepto sin querer: hay una gran verdad en eso de que al final nos gustan los bares de siempre y los empresarios chinos lo sabían, porque, ¿qué fue de los locales demasiado blancos, con sillas blancas y luces rosas y moradas de afterwork wannabe? Así tantas otras modas pasajeras por las que se dejaron arrastrar muchos, y que ahora yacen en el purgatorio del traspaso con otras ideas nefastas de la hostelería que no hace falta tampoco enunciar aquí.

Hay que salvar lo que más queremos. Las librerías, los bares, los buenos momentos con polvillo de yeso desprendido del techo sobre un banco de piedra en una taberna que ha conocido días mejores. Salvemos La Jarapa. Salvémoslo todo. Salvémonos, con ello, a nosotros mismos.