MURCIA. En los últimos tiempos hemos conocido en los catálogos de historias literarias y audiovisuales ciertos destellos de relatos, que a quienes hemos jugado o jugamos a videojuegos nos recuerdan esa sensación postsuperheroica -que no villana- que nos ofrecían las partidas en las que decidíamos no cumplir ninguna misión, y simplemente vagar por los vastos mapeados de los juegos de tipo sandbox -amplios mundos abiertos repletos de posibilidades en lugar de recorridos unidireccionales- haciendo valer nuestra voluntad, que si además se hipertrofiaba con determinados trucos, nos permitía jugar a sentirnos dioses invulnerables e incomprensibles, ni buenos ni malos, pero con la posibilidad de hacer del mundo nuestro indefenso sparring. ¿Crueldad? Quizás en el caso de algunos, en el de la mayoría, simplemente el deseo de experimentar cómo es actuar desde la más profunda despreocupación, una quimera fuera de los márgenes de la ficción que nos abriría las puertas del autoconocimiento profundo: ¿quiénes seríamos si nadie pudiese dañarnos?

Uno no puede decir que se ha llegado a conocer a fondo si no ha sido omnipotente entre sus congéneres. Superman da asco y fascina porque no es realmente un superhéroe. Tampoco es un alienígena. Superman es la encarnación del deseo humano de ser capaz de repeler cualquier ataque. La kryptonita fue solo un detalle añadido para bueno, que no se diga. Superman ha decidido ser amable en lugar de ser una lupa sobre un hormiguero para fortuna del planeta, que no deja de ser para el kryptoniano una sección del mapa de un juego como el Grand Theft Auto. Al final el bueno de Kal-El ha acabado resultando tan insulso que quien ha querido seguir sacándole matices al personaje, ha optado por mostrarnos el clásico what if, como en la película Brightburn -uno de los destellos a los que nos referíamos al principio, junto a guiones, por ejemplo, en los que jóvenes adquieren poderes asombrosos de la noche a la mañana que se les acaban yendo de las manos, como si fuesen superhéroes o supermalos, pero sin serlo-, que lejos de ser nada extraordinario, sí alcanza a mostrarnos el reverso oscuro del ser pastor divino entre ovejas. El hombre invisible también opta por ser malo: salvo por la invisibilidad, es un relato bastante verosímil.

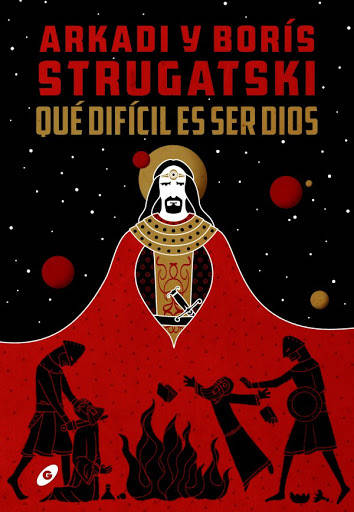

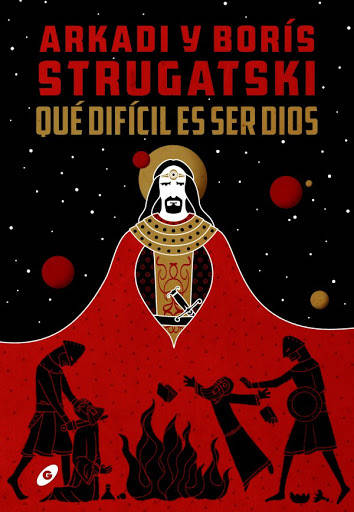

Pongamos que nuestro primer contacto con seres extraterrestres se da porque somos nosotros, los terrícolas, los que llegamos a través del espacio hasta casa ajena, y que los seres con los que topamos son inteligentes pero se encuentran en un estadio primitivo de su civilización: sería el triunfo de la autoestima humana, y seguramente también un auténtico desastre para los recién descubiertos. ¿Y qué ocurriría si entre quienes nos mezclásemos con nuestras capacidades actuales fuese entre otros seres humanos, en una sociedad similar a la medieval? Esta premisa, que no es ni mucho menos sorprendente a día de hoy, es el punto de partida de Qué difícil es ser dios, otra novela sensacional de Arkadi y Boris Strugatski, dos de los mejores escritores de ciencia ficción que hemos podido leer hasta este veinte de abril del pandémico dos mil veinte, dos hermanos que sobrevivieron al sitio de Leningrado para regalarle a la humanidad gloriosas y complejas narraciones como la que en este caso nos atañe y que publica Gigamesh con traducción de Justo E. Vasco y Raquel Marqués: Antón es miembro de un equipo de cronistas científicos que viven infiltrados en las sociedades de mundos humanos menos avanzados; son historiadores de historias cuyos futuros recorridos conocen de antemano, que estudian sin ser identificados como lo que son, aunque a veces los más atentos a los detalles los confundan con criaturas sagradas de origen y voluntad incierta. La condición que define el trabajo de estos exploradores que habitan el salvajismo caótico de la ignorancia y la superstición despiadada, es interferir solo en contadas ocasiones, lo mínimo posible. La sociedad que estudia Antón desde hace cinco años -y que lo enfrenta a conflictos morales difíciles de resolver que constituyen uno de los ingredientes esenciales de la auténtica sustancia de la novela- es un régimen feudal a punto de caer en un pozo todavía más oscuro por culpa de una siniestra conspiración política enemiga del conocimiento que a pesar de todo, desconoce que se está poniendo la soga al cuello:

“Ningún Estado podría desarrollarse sin la ciencia, pues sus vecinos acabarían aniquilándolo. Sin arte, y en general, sin cultura, el Estado perdía su capacidad autocrítica, se dedicaba a estimular tendencias erróneas, engendraba sin cesar hipócritas y desechos, promovía en los ciudadanos el consumismo y la presunción y, en definitiva, se convertía en víctima propiciatoria de vecinos más sensatos. Se podía perseguir a los eruditos cuanto se quisiera, prohibir la ciencia o erradicar el arte, pero más tarde o más temprano había que abrir los ojos y, a regañadientes, permitir la circulación de todo aquello que tanto odian los cretinos e ignorantes ávidos de poder. Y por mucho que esa gente gris instalada en las poltronas despreciara el conocimiento, no podría hacer nada en contra de la objetividad histórica; podría entorpecer su curso, pero no detenerlo [...] Después llegaría una época de convulsiones sociales vertiginosas, acompañadas por un desarrollo de la ciencia sin precedentes [...] en esta época la grisura libraría sus últimos combates [...] pero resultaría derrotada y nunca más volvería a ser una fuerza real”. Qué difícil es ser dios contiene un buen número de pasajes que bien merecerían ser trasladados aquí, episodios como ese en que el noble don Rumata, alter ego medieval de Antón, ya en las postrimerías del libro, establece un juego socrático con uno de los sabios de ese tiempo en el que le invita a decidir qué pediría a un dios que pudiese intervenir en el curso de los -terribles- acontecimientos si lo tuviese delante, y que pone de manifiesto dos cosas: las paradojas hasta la fecha irresolubles de la condición humana, y que quizás, a la vista de su lucidez clarividente, los hermanos Strugatski en los años sesenta estuviesen escribiendo con pseudónimo y muy, muy, muy lejos de su verdadero hogar.