LA LIBRERÍA

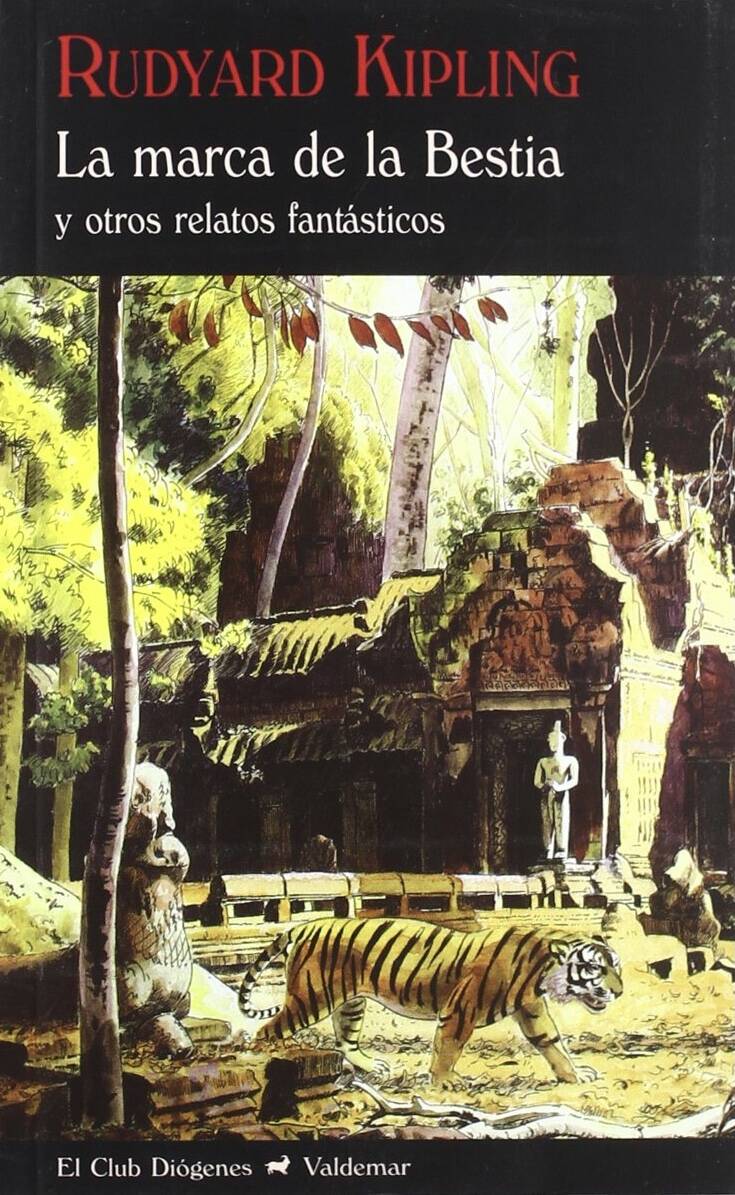

'La marca de la Bestia' y otros relatos de la India mitológica de Kipling

Foto: IMAGNO

Foto: IMAGNOEste del autor de El libro de la selva en Valdemar es uno de esos tesoros literarios que se agazapan en la espesura de los catálogos y las novedades hasta casi pasar inadvertidos.

MURCIA. Río arriba en las antologías de relatos, en las profundidades de la jungla que constituye todo lo publicado hasta la fecha, descansan ciudades antiquísimas protegidas por la segunda piel de la vegetación crecida, yacen los cuerpos eternos de diosas olvidadas, se amontonan cadáveres momificados en simas de brea o de arenas movedizas, se cuentan entre susurros historias indígenas que apenas ya nadie conoce. Allá donde no miran más que las alimañas de biblioteca o las ratas de fondo de buena librería viven aletargadas las narraciones con sustancia de leyenda o de advertencia ancestral. No se puede no sufrir al imaginar cuánto relato fabuloso ha quedado atrás, cuántas mitologías en potencia habrán quedado en los márgenes, ya irrecuperables por culpa de los procesos que degradan el papel o los discos duros, por el aluvión constante de publicaciones y por las modas, las tendencias, las procelosas corrientes en las que navegan botes muy dados a la homogeneidad, a mimetizarse los unos con los otros hasta el punto de resultar indistinguibles. Como las cebras cuando galopan juntas y confunden al enemigo con su baile de rayas negras, solo que sin enemigo, y sin confusión. La maquinaria de la novedad es tan potente, que pese a todos nuestros sistemas para recordar, el olvido llega más rápido que nunca. Internet no es garantía de nada, porque internet no es Google: Google muestra lo que muestra, una parte del espectro, por no hablar de los proyectos que desaparecen por algo tan sencillo como la falta de tiempo que dedicarles y la subsiguiente no renovación —un buen día, uno cualquiera— de un pack hosting más dominio. Y así podría morir, por ejemplo, un blog en el que se hubiese referenciado el rastro de libros muy infrecuentes que con este trámite no realizado, son engullidos por la nada mientras el lobo Gmork corre hacia su siguiente presa online.

Tenemos la suerte de contar, por otro lado, con editoriales que cada mañana levantan la persiana para combatir este fenómeno, editoriales como Valdemar, que lleva años y años compilando una impresionante biblioteca oscura que alberga títulos como este La marca de la Bestia y otros relatos fantásticos de Rudyard Kipling, escritor nacido en Bombay, célebre a ojos de la historia, sobre todo, por El libro de la selva, pero autor también de un destilado sincrético de lo que conoció gracias a sus viajes a lo largo y ancho de la India en calidad de periodista. Lo que se narra en estos cuentos es en parte lo que vio, en parte lo que le dijeron, y en parte lo que procesó a través del filtro de su propia voluntad de construir un mundo único que no existe en ningún lugar: esta es una mitología propia angloindia de una época concreta, un fascinante universo que ahora ya no se podría escribir porque Kipling hace ya mucho que se apeó y porque la India de ahora da pie a otros paisajes, paisajes tecnonaturales poblados por más de mil millones de seres humanos que todavía portan consigo parte del ADN legendario de estos cuentos en su cultura, imbricado con otras secuencias —religiosas, socioeconómicas, políticas—. Los relatos de La marca de la Bestia juegan a relacionarse entre ellos a través de los protagonistas, e incluyen fantasmas, retorcidas conspiraciones y traiciones, engendros, cadáveres espectrales hinchados que acechan en los caminos, objetos malditos o extraños poblados fuera de la vida y de la muerte. El relato que da nombre al volumen es una sorprendente versión del mito licántropo aunque más exótico, y con un origen diferente: una afrenta arrogante a la costumbre y tradición local, un enfermo de lepra o quizás algo más, un hambre insaciable, el espanto de los caballos, la animalización en un continente en el que muchos han desaparecido.

Kipling era un escritor ingenioso, hábil para plantear los escenarios, versátil: en La extraña cabalgada de Morrowbie Jukes, un jinete delirante por culpa de la fiebre despierta en un extraño lugar habitado por gente todavía más extraña, a quien no se considera viva pese a no estar muerta: nadie puede abandonar el poblado, que se encuentra cerrado, por un lado, por una pared cuya arena siempre se desprende, arrastrando al infeliz que intenta escalarla por enésima vez para deslizarse exhausto y vencido, y por otro, por una misteriosa patrulla fluvial que dispara a todo aquel que trata de escapar cruzando el río. En ese poblado maldito, las condiciones de amo inglés o de brahmín no significan nada: allí unos y otros deben vivir en madrigueras excavadas en la arena y rezar por desarrollar la habilidad suficiente para atrapar lo que sea que dé la aridez de esa tumba sin cerrar, en la que los días y las noches se vuelven terroríficamente interminables, y en la que la supervivencia no es siquiera un objetivo deseable. Aquí Kipling sienta un precedente para historias como Perdidos, no cabe duda. O para el pozo de Bane. En el Bisara de Pooree el autor diseña su propia reliquia de las calamidades, cuya historia, a modo de introducción, trabaja minuciosamente como un artesano: “Algunos indígenas aseguran que vino del otro lado de Kulu, donde se encuentra el zafiro de once pulgadas, el Zafiro del Templo. Otros, que fue fabricado en el Santuario del Diablo de Ao-Chung, en el Tíbet [...] Todas estas historias sobre su llegada a la India son falsas. Fue hecho en Pooree hace siglos [...] En cuanto a su forma, se trata de una cajita cuadrada de plata, engastada en la parte exterior con ocho pequeños rubíes encarnados. En el interior de la caja, que se abre por medio de un resorte, se encuentra un pequeño pez sin ojos, tallado en alguna especie de oscura y brillante madera, y envuelto en un pedazo de tela de oro descolorida”. Kipling no es exactamente un autor que haya quedado en los márgenes [todavía], pero el contorno de sus historias se desdibuja a medida que se adentra en la espesura que crece y crece y crece arborescente y salvaje. Parece imposible que nada sobreviva ahí dentro. Pese a todo, logran escapar susurros.