viajamos a...

Oporto, entre fados y vinos

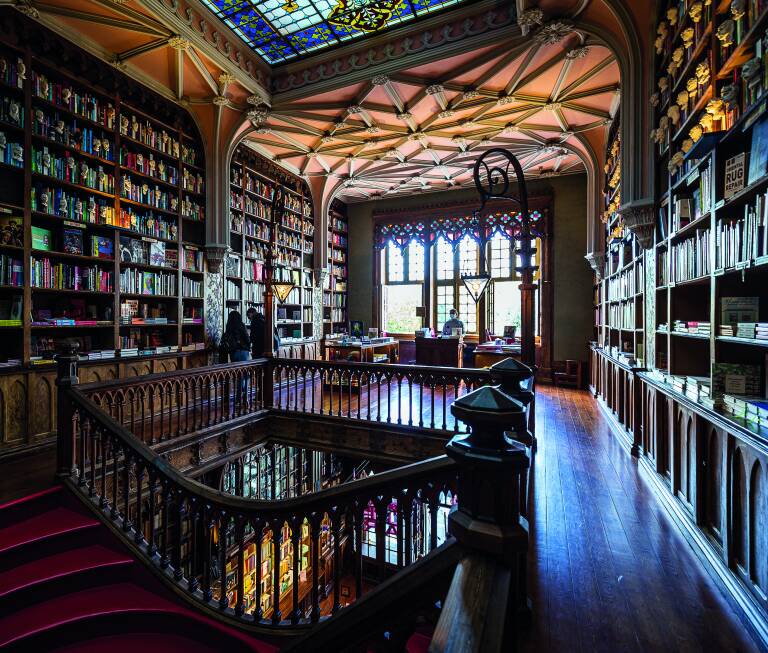

Escalera de la librería Lello, una de las más bonitas de Europa. Foto: OLGA BRIASCO

Escalera de la librería Lello, una de las más bonitas de Europa. Foto: OLGA BRIASCOSalpicado de edificios tapizados de azulejos, tranvías y cafés de toda la vida, en Oporto la vida fluye despacio para saborear sus vinos y su gastronomía

VALÈNCIA. Por fin estoy aquí, disfrutando in situ de esa imagen de Oporto que tantas veces he visto y soñado con ver. Las dos colinas de la ciudad se muestran claras ante mis ojos: a mi derecha, ese remolino de coloridas y pintorescas casas con tejados rojos en calles empinadas, y a mi izquierda, Vila Nova de Gaia, donde se congregan esas bodegas que tanta fama han dado a la ciudad. A pocos metros, cuando mi vista ya no alcanza más, el río se convierte en mar y, como él, la ciudad fluye hacia un horizonte más amplio que lo aleja de esa mirada melancólica con la que solemos ver a Oporto. Y más ahora, con la puesta de sol. Un pasado vinculado a ese puerto que construyeron los romanos sobre el poblado que los celtas llamaron Calé y que se convirtió en una parada obligatoria en las rutas marítimas de la costa portuguesa. De ahí que pasara a conocerse como Portas Cale, nombre que dio origen al topónimo de Portugal.

Una imagen que tú también disfrutarás si cruzas el puente Don Luis I, uno de los símbolos de Oporto. Al ver su gigantesca estructura de hierro, con su enorme arco, mi mente se va a París y a su Torre Eiffel. No voy desencaminada porque este puente —inaugurado en 1886— fue ideado por Teófilo Seyrig, socio de Gustave Eiffel. Un punto a medio camino de ambas zonas que me plantea una duda: ¿voy a una bodega o me pierdo por la ciudad? No me hace falta echar una moneda al aire porque me ha venido clara la visión: degustar un vino escuchando fados. Además, estoy más cerca de Vila Nova de Gaia, donde se concentra la gran mayoría de las bodegas. Es así por varios factores: el primero, porque hay mejores condiciones para mantener el vino, y el segundo por una cuestión económica, pues antaño los impuestos eran pagados directamente al obispo, quien residía en la ciudad de Oporto y, por tanto, esta zona estaba exenta.

Un fado junto a un buen vino

Estando aquí es imposible no adentrarse en una de esas bodegas. Sandeman, Ramos Pinto, Ferreira, Taylor’s, Croft…Todas ellas con nombres ingleses. Y es que, Inglaterra encontró en Portugal el socio ideal para abastecerse de vino y renunciar a los de Francia y España, a menudo países enemigos. Un largo recorrido que hacía que los vinos no llegaran en perfectas condiciones, problema que los comerciantes ingleses solucionaron añadiendo un poco de brandy —de ahí que tengan un alto porcentaje de alcohol—. De todas ellas visito Cálem, donde primero me explican la historia de la bodega y la tradición y características del vino de Porto (blancos, rosados, tintos estilo Ruby y tintos estilo Tawny) para luego llegar a una sala donde hacemos una cata escuchando fados. Es un momento especial, íntimo, en el que las letras de esas canciones me calan en el alma aun sin saber portugués. Luego, me acerco hasta WOW, que nació como museo del vino (World of Wine) y hoy es un auténtico distrito cultural y gastronómico con seis museos y nueve restaurantes y bares, su propia fábrica de chocolate, galería de arte y tiendas que rebosan diseño Made in Portugal.

Museo del vino de Oporto. Foto: OLGA BRIASCO

Museo del vino de Oporto. Foto: OLGA BRIASCOLa hora de cenar se acerca y decido ir a Matosinhos, una antigua villa pesquera a unos quince minutos en transporte público. Aquí se encuentra una de las playas preferidas de los habitantes de la ciudad lusa, pero yo vengo por motivos gastronómicos: es el mejor lugar para comer pescado fresco y marisco. Son muchas las opciones, pero decido ir al restaurante Os Lusíadas, para disfrutar de una buena mariscada con un vino blanco. Placeres así son casi un pecado.

En mi primer día en Oporto he saciado ese lado hedonista que de vez en cuando me sale, así que el segundo lo voy a dedicar a callejear por la ciudad. Y aquí un consejo: si vienes a Oporto ponte calzado cómodo porque te vas a cansar de subir y bajar calles empedradas. Y más si llueve, como es en mi caso. Pese a ese día gris y cielo plomizo la ciudad tiene una magia inusual y brilla con sus monumentos, sus calles estrechas, sus rincones y sus azulejos, que los voy encontrando en fachadas de casas, iglesias, tiendas… Los que más me sorprenden son los de la Caja de Depósito, la iglesia del Carmen de Oporto, la capilla de las Almas —tiene dieciséis mil azulejos— o la iglesia de San Ildefonso. Yo no ha llegado en tren a Oporto pero reconozco que la estación de San Bento es de las más hermosas que he visto en mi vida.

En cada ciudad siempre tengo un referente y en Oporto es la iglesia y la torre de los Clérigos, un conjunto creado por la hermandad de los Clérigos Pobres en una zona conocida como el cerro de los ahorcados porque es ahí donde se ajusticiaba a los condenados. Recomiendo hacer el esfuerzo y subir sus más de doscientos escalones porque desde lo alto tienes unas vistas muy bonitas. Ya abajo me dirijo hasta la Sé (catedral de Oporto), con un claro estilo defensivo. A primera vista engaña porque la sobriedad y grandura de su exterior contrasta con su interior, más pequeño y del que sobresale su altar mayor, su claustro, forrado de azulejos, y la subida a la torre —te recomiendo subir al atardecer—.

Librería Lello. Foto: OLGA BRIASCO

Librería Lello. Foto: OLGA BRIASCOLa librería más famosa del mundo

La magia de Oporto es su ciudad en sí misma, con la ropa tendida de las casas, cafés que te llevan a otra época, como el Majetic, esos grafitis que me voy encontrando en los barrios más modernos o esa cabina de teléfono roja británica a la que me lanzo para hacerme una foto. Una ciudad que hace gala del viejo dicho popular portugués: «Mientras en Oporto trabajan, en Braga rezan, en Coimbra se estudia y en Lisboa derrochan el dinero». Y es que, según me explican, antaño los comerciantes eran muy estrictos y tenían una norma: los nobles no podían pasar en Oporto más de tres noches; a la cuarta se tenían que marchar porque no había tiempo para ocio ni excesos, había que trabajar.

Después de caminar por la ciudad y de comer una francesinha, me voy directa a un lugar mágico repleto de historia y al que quería ir desde hace muchos años, mucho antes de Harry Potter. Lo has adivinado: la librería Lello. Menos mal que hice los deberes y compré la entrada con antelación —cuesta cinco euros— porque si no es imposible entrar. Mi experiencia fue maravillosa porque apenas había personas y pude recrearme en cada uno de sus rincones —incluso me dejaron entrar a la sala donde guardan incunables—, buscar la cara sonriente y ver los boletos de lotería que hay bajo algunos estantes, que pegaban algunos empleados para que les trajera suerte —Ernesto Chardron compró el negocio gracias a que le tocó la lotería—. Podría contarte mil cosas más de ella, pero solo te diré que la existencia de este lugar se debe a José y António Lello, que en 1881 y a poca distancia de la librería actual, abrieron su primer negocio de venta y edición de libros.

Con esta visita pongo punto y final a mi huida a Oporto, esa que me quedó pendiente cuando visité Guimaraes y Braga para conocer el origen de Portugal —puedes leer el viaje en el número 74—. Una promesa de volver que me hice tomando un Portonic y mirando a esa hilera de casas bajas junto al Duero. Mismo punto desde el que pongo rumbo al aeropuerto para coger el avión de vuelta.

Oporto

¿Qué ver en Oporto?

El mercado do bolhao es un plan para viajeros foodies. Ruidoso, colorido, bullicioso y un tanto desordenado, el emblemático mercado do Bolhao fue inaugurado en 1914 y es uno de los más concurridos de la ciudad. Es curioso por sus puestos de verduras y frutas, pero también porque en algunos de ellos venden animales vivos. Además, es un buen lugar para comer algo rápido y bueno.

Coger el tranvía 22. Un plan interesante cuando los pies no pueden más. Aunque andar es la mejor manera de sentir y vivir una ciudad, una buena opción en Oporto —y más con tanta calle empinada— es coger el Tranvía número 22, que hace un recorrido panorámico muy interesante que empieza en la iglesia del Carmo y llega hasta la plaza de la Batalla.

¿Cómo viajar a Oporto?

Cómo llegar: Ryanair vuela directo desde Valencia.

Cómo moverse: Caminando o en tranvía.

Un consejo: Reserva antes tu entrada en la librería Lello. Puedes hacerlo en su web: www.livrarialello.pt

Web de interés: visitportugal.com/es

* Este artículo se publicó originalmente en el número 92 (junio 2022) de la revista Plaza